1353 浏览脑出血,又称脑溢血,是一种严重威胁生命健康的急性脑血管疾病。它发病急、病情重,一旦发生,生命就如同走在悬崖边缘。

令人警醒的是,每年我国约有240万新发脑血管病患者,其中脑出血占比约20%-30%,致残率和致死率极高。数据显示,脑出血发病后1年生存率约为80%,而5年生存率仅为50%左右。了解脑出血相关知识,对早期识别、科学防治至关重要。

高血压:长期血压控制不佳,会使脑内小动脉壁变脆、形成微小动脉瘤,血压骤升时极易破裂出血,是脑出血最常见的诱因,约占全部原因的50%-60%。

血管病变:脑动静脉畸形、颅内动脉瘤、烟雾病等先天性或后天性血管疾病,会使血管壁结构脆弱,增加破裂风险。

不良生活习惯:长期大量吸烟、酗酒、熬夜,以及肥胖、缺乏运动等,都会加速血管老化,提升脑出血概率。

其他因素:服用抗凝血药物过量、血液系统疾病(如血小板减少症)、头部外伤,以及过度用力排便、剧烈情绪波动等,也可能诱发脑出血。

脑出血发病急骤,常突然起病,典型症状包括:

剧烈头痛:突然发生的剧烈头痛,有时被描述为“一生中最严重的头痛”

肢体无力:一侧肢体麻木、无力,面部歪斜

语言障碍:说话含糊不清或理解困难

意识障碍:嗜睡、昏迷或意识模糊

眼部异常:视力模糊、双眼凝视一侧

呕吐:常常是喷射性呕吐

若发现身边人突然出现上述症状,应立即拨打120,抓住发病后4-6小时的“黄金救治时间”。每延迟1分钟,就有190万个脑细胞死亡。

1、头颅CT:是脑出血的首选检查方法,可迅速明确出血部位和出血量

2、头颅MRI:对某些类型的脑血管病变有更高的识别能力

3、脑血管造影(DSA):是诊断脑血管病变的“金标准”

药物治疗:稳定血压、降低颅内压、控制脑水肿、预防并发症(如感染、癫痫)。

手术治疗:对于出血量较大或特定部位的出血,可能需要手术清除血肿或介入治疗。

康复治疗:病情稳定后,尽早开展肢体功能、语言、认知等康复训练,帮助患者恢复生活能力。康复的“黄金期”是发病后3-6个月。

控制血压:高血压患者需严格遵医嘱服药,定期监测血压,将血压控制在140/90mmHg以下。

健康生活:戒烟限酒,规律作息,坚持每周150分钟以上中等强度运动(如快走、游泳),均衡饮食,减少高盐、高脂、高糖食物摄入。

定期体检:40岁以上人群,尤其是有高血压、糖尿病、心脏病家族史者,建议每年进行脑血管检查。

情绪管理:避免过度劳累、情绪激动,保持心态平和。

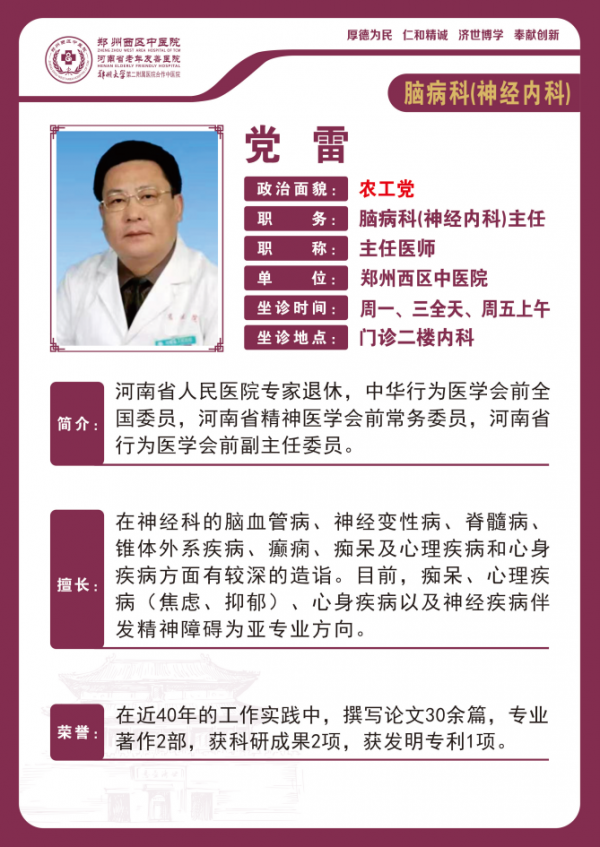

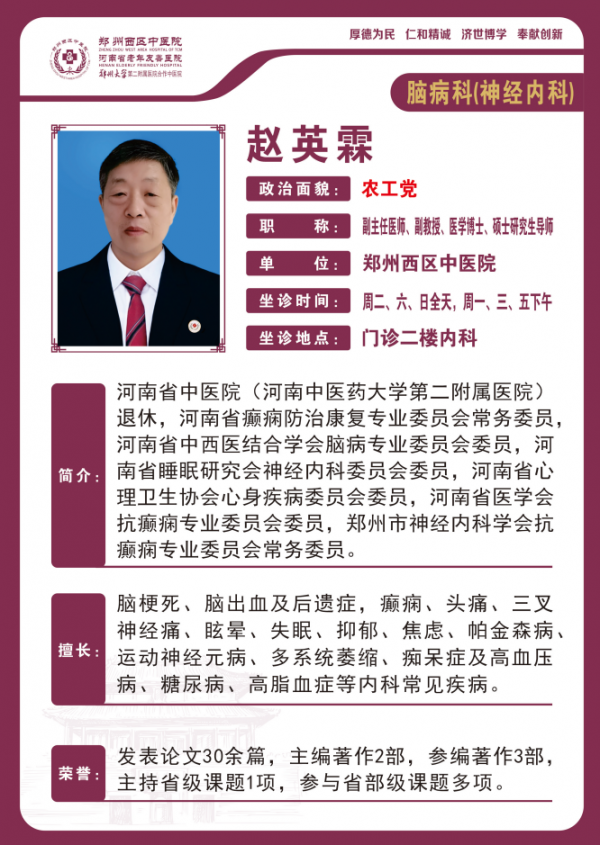

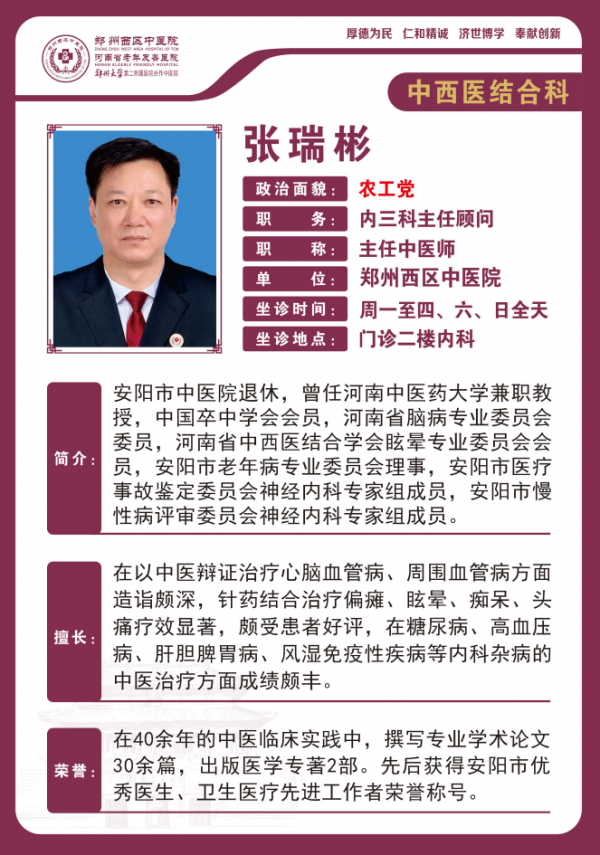

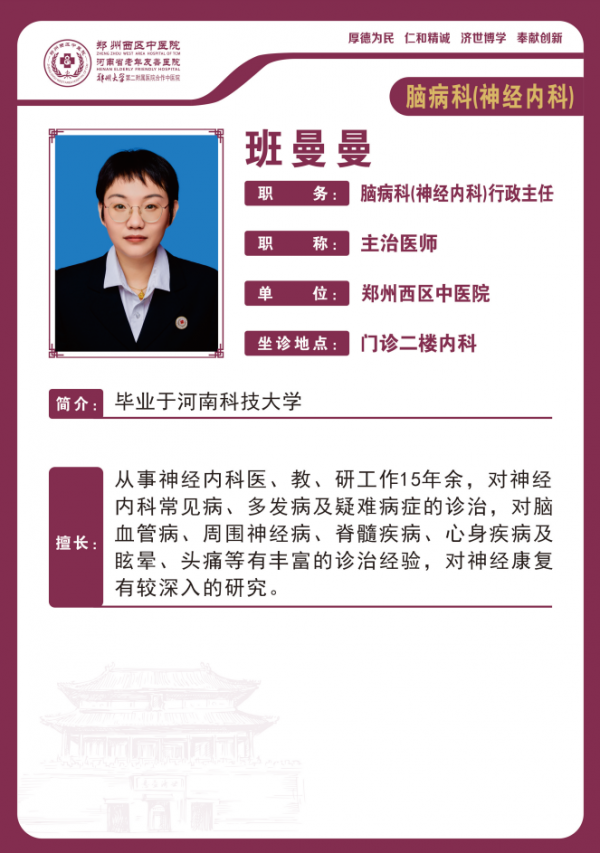

专家名片

▌来源:图片素材源于网络 如有侵权请及时联系删除

▌声明:本文为仅为健康科普,如有相关疾病,请及时去正规医疗机构就诊,谨遵医嘱